Por: Ramón Nicolás Jiménez Díaz.- El capitalismo ha sido históricamente uno de los motores más poderosos de transformación económica, tecnológica y social en el mundo. Sus bondades incluyen aumentos sostenidos en productividad, innovación, bienestar material y movilidad social en múltiples contextos históricos. Sin embargo, esta afirmación tiene sus falencias.

La principal falencia de esa afirmación es que generaliza los beneficios del capitalismo sin considerar las profundas desigualdades entre países y poblaciones. Aunque el capitalismo ha generado avances, su distribución ha sido marcadamente desigual, reproduciendo exclusión, dependencia y vulnerabilidad en amplios sectores del mundo. Estos pro y contras son el propio rostro y la naturaleza de este sistema social y lo que ocurre hoy es su continuidad.

En las últimas décadas, el mundo ha experimentado un crecimiento económico significativo, pero profundamente desigual. De acuerdo con el informe del Banco Mundial (2023), más de 700 millones de personas aún viven en pobreza extrema, y los impactos de la pandemia del COVID-19, el cambio climático y los conflictos geopolíticos han exacerbado esta situación.

La desigualdad global es más visible que nunca. Un informe reciente de Oxfam (2024) revela que el 1 % más rico del mundo ha capturado casi dos tercios de la nueva riqueza generada desde 2020. A esto se suma la creciente desigualdad digital, que restringe el acceso a la economía del conocimiento y profundiza la brecha entre países y dentro de ellos.

El Foro Económico Mundial también ha advertido que la crisis de la desigualdad es un riesgo sistémico que alimenta la inestabilidad política, la desconfianza institucional y la migración forzada. A esto se añaden desigualdades estructurales vinculadas al género, la raza, la edad, la discapacidad o el origen geográfico, las cuales agravan la percepción de injusticia social. América Latina no es la excepción. Por este motivo dedicaremos la próxima y última entrega en la presente temporada a analizar más en destalle a América Latina y la República Dominicana, a partir de las estadísticas y los análisis existentes.

América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo. A pesar de una década de crecimiento (2003–2013) y de avances en políticas sociales, los logros han sido frágiles. Según CEPAL (2023), más de 180 millones de personas viven en pobreza, y 70 millones en pobreza extrema.

La región registró a comienzos de la década de 2010 un crecimiento sostenido, especialmente favorecido por altas cotizaciones internacionales de productos básicos. El periodo 2010–2013 estuvo marcado por tasas anuales superiores al 3% para el agregado regional. Sin embargo, hacia 2014, con la caída de los precios de las materias primas, se inicia una fase de desaceleración, que se agravó con crisis internas en países emblemáticos y culminó en la crisis de la COVID-19 en 2020.

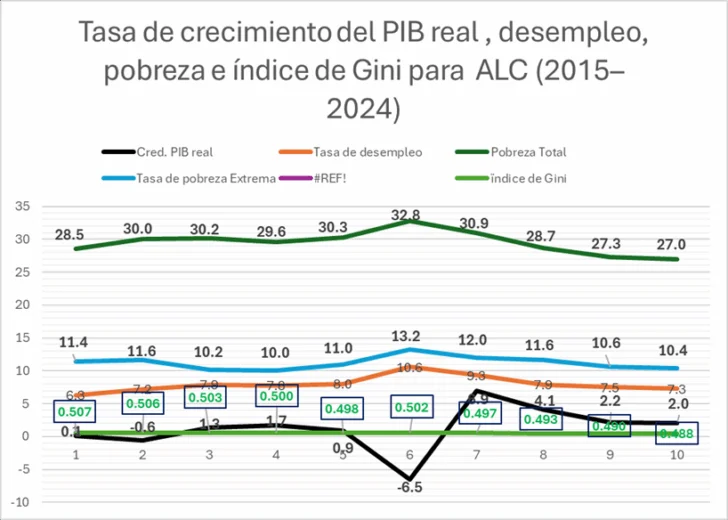

Durante el periodo 2015–2024, América Latina y el Caribe ha transitado por una década marcada por la fragilidad estructural, la volatilidad externa y el impacto profundo de la pandemia. El crecimiento económico ha sido errático, con años de estancamiento seguidos por una fuerte contracción en 2020 (-6.7%) y un rebote en 2021 (6.9%) que no logró consolidarse. Esta inestabilidad se reflejó en el mercado laboral, donde el desempleo pasó de 6.8% en 2015 a un pico de 10.7% en 2020, estabilizándose en torno al 7.9% hacia 2024. La pobreza total, que se mantenía cerca del 29%, se disparó a 33.4% en plena crisis sanitaria, y aunque ha descendido gradualmente, no ha retornado a niveles pre-pandemia. La pobreza extrema, más sensible a los shocks, siguió una trayectoria similar, evidenciando la vulnerabilidad de los hogares más excluido.

| Tasa de crecimiento del PIB real , desempleo, pobreza e índice de Gini para ALC (2015–2024) | |||||

| Años | Cred. PIB real | Tasa de desempleo | Pobreza Total | Tasa de pobreza Extrema | ïndice de Gini |

| 2015 | 0.1 | 6.3 | 28.5 | 11.4 | 0.507 |

| 2016 | -0.6 | 7.2 | 30.0 | 11.6 | 0.506 |

| 2017 | 1.3 | 7.9 | 30.2 | 10.2 | 0.503 |

| 2018 | 1.7 | 7.8 | 29.6 | 10.0 | 0.500 |

| 2019 | 0.9 | 8.0 | 30.3 | 11.0 | 0.498 |

| 2020 | -6.5 | 10.6 | 32.8 | 13.2 | 0.502 |

| 2021 | 6.9 | 9.3 | 30.9 | 12.0 | 0.497 |

| 2022 | 4.1 | 7.9 | 28.7 | 11.6 | 0.493 |

| 2023 | 2.2 | 7.5 | 27.3 | 10.6 | 0.490 |

| 2024 | 2.0 | 7.3 | 27.0 | 10.4 | 0.488 |

| Nota: 2024 es estimado | |||||

| Fuente: Banco Muncial para el PIB , a OIT y BM para el desempeo, a CEPAL y BM para la tasa de pobreza y el Índice de Gini. | |||||

En paralelo, el índice de Gini revela una persistente desigualdad en la distribución del ingreso, con una leve mejora entre 2015 y 2019 (de 0.507 a 0.497), seguida de un retroceso en 2020 (0.517) que expuso la regresividad de los impactos económicos. Aunque las transferencias sociales y la recuperación del empleo han contribuido a reducir la desigualdad en años recientes, el indicador proyectado para 2024 (0.502) sugiere que los avances han sido insuficientes para revertir las brechas estructurales. En conjunto, estos datos configuran un panorama donde el crecimiento económico no ha sido inclusivo ni sostenido, y donde los indicadores sociales responden más a coyunturas que a transformaciones profundas. La región enfrenta el desafío de articular políticas productivas, fiscales y sociales que permitan romper el ciclo de vulnerabilidad y desigualdad.

El gráfico revela una dinámica socioeconómica profundamente interconectada en América Latina y el Caribe entre 2015 y 2024, donde los ciclos de crecimiento económico inciden directamente en los niveles de desempleo, pobreza y desigualdad. Se observa que las caídas del PIB real, especialmente en 2020, coinciden con aumentos abruptos en el desempleo (hasta 10.4%), la pobreza total (33%) y la pobreza extrema (12.5%), lo que evidencia la alta vulnerabilidad social ante choques económicos. A medida que el crecimiento se recupera en los años siguientes, estos indicadores sociales mejoran parcialmente, aunque sin retornar a niveles precrisis, lo que sugiere que el rebote económico no ha sido plenamente inclusivo. El índice de Gini, por su parte, muestra una leve reducción en los años de crecimiento sostenido, pero se deteriora en contextos de crisis, confirmando que la desigualdad se amplifica cuando los mecanismos de protección social son insuficientes. En conjunto, el gráfico ilustra cómo el desempeño económico de la región está estrechamente vinculado a sus condiciones sociales, y cómo la falta de resiliencia estructural perpetúa ciclos de exclusión.

Jenchy Suero

Jesús Antonio Suero Castillo (Jenchy Suero), nació en San Juan de la Maguana, catedrático universitario, comunicador y abogado. Ha dirigido diversas entidades profesionales y organizativas de la sociedad, etc. Jenchy Suero, conduce y produce el programa televisivo: “Primera Hora” y conduce “Panorama Social, ambos cada día de lunes a viernes en la televisión de Santo Domingo República Dominicana.